妻の記事を少し改変してここに転載する(著作権は、問題ない)。少々長い。けど、おもしろい。私の心の叫びも文章にしてくれている。

—kokokara—

これまでは、学術集会で行われるキャリア支援プログラムというのは抄録を読んでも全く興味がわかず、会場にも行ったことがありませんでした。私が研修医やレジデントの頃のキャリア支援の講演の多くは女性がどんなに頑張ったか、頑張っているかという個人の努力に焦点を当てたような話になりがちで、組織として何が必要か、という問いには答えてくれない構成が多かったように思います。

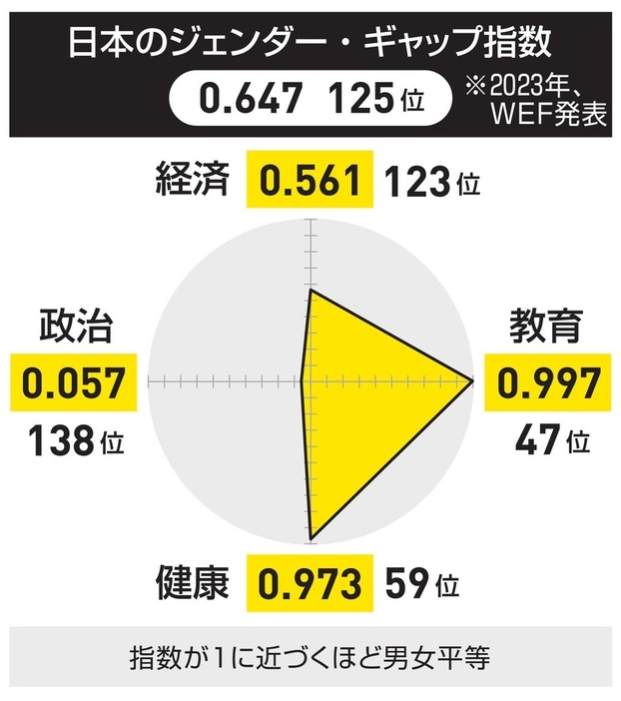

この数年、多様性、ジェンダーギャップなどについての話題がとても身近になってきていました。組織には、なぜ多様性が必要なのか、ジェンダー平等はどうして日本で進まないのか、なんとなく分かるような気がしていましたが、私自身が理解できていませんでした。そのような中で、羽生祥子さんの講演に、大変感銘を受けました。「多様性って何ですか」の著者です。書籍は大変話題になっていたので、タイトルは知っていた程度です。データに基づく講演内容はとても理解しやすく、組織の多様性がいかに重要か、これまで活躍する場が制限されていた属性の人たちを活躍させる手法、企業であれば役員の意識が変わらなければならない、意思決定する組織にこそ多様性が重要、など理由を示しながら解説して下さいました。そして羽生さんご自身のご経験も交え、自分がこれまでのキャリアを実現できたのは夫や子どものサポート、シッターさんなどの協力があったから、とお話もされていました。オンデマンド視聴だったのですが、現地で聞きたかった、と強く感じました。画面越しなのに、羽生さんの熱量に圧倒されました。「多様性って何ですか」は、企業の役員の方向けの実用書、と思っていましたが、講演後にすぐに読みました。基礎から分かりやすく解説されていてとても参考になります。

いわゆるお偉いさんのお一人が、羽生さん講演後の質疑応答で自分が臨床以外に研究業績も積んで今のポストを得たのは、妻が家のことを全部してくれていたからだと思う、という主旨のコメントをされたのがとても残念でなりませんでした。妻への感謝の気持ちを述べられているおつもりなのかもしれませんが、この発言を聞いた多様性や男女平等に興味のある聴衆は私のように落胆したのではないでしょうか。少なくともジェンダー平等を語る場でそのような発言して欲しくなかったです。我が家で購読している新聞は日本経済新聞(夫の好み)です。最近、本当に多様性の話題がとても多いです。企業は組織に多様性を取り入れるために変わろうとしていると強く感じます。先日は音楽界の男女平等のコラムもありました。確かに昔から指揮者は男性が多いですよね。私たちの組織はどうでしょうか。

ジェンダーギャップについて身近な問題を考えてみると、配偶者間で一方は育休をとるのにもう片方はとらない、一方は当直しないのに他方は当直をする、一方はハイボリュームセンターに勤務し激務なのにもう片方はゆとりのある病院(高難度症例は少ない)勤務、というのはよくある話です。少し前までは、女性に無理をさせずにワークライフバランスがとれた勤務先を当てるのが理解ある上司だったように思いますし、女性自身がそれを望んでいたふしもあるのではないでしょうか。しかし、これでは女性は男性に比べて圧倒的にキャリア形成で不利です。よかれと思ってすることが、組織にとっても個人にとっても不利益に繋がるように思います。女性自身が子育てや家事は女性が担うべきという古い呪縛にとらわれたままなのです。別の機会に赤松良子さんの講演を聴きました。赤松さんは1985年に制定された男女雇用機会均等法の立案された女性官僚のパイオニアです。この講演も大変素晴らしく、当時の女性がどれほどの努力をして今の女性の地位を築き、権利を勝ち取ってきたのか、私たちはその努力を引き継いでいるのか、とても考えさせられました。表向き、女性を差別することは許されなくなったはずですが、差別は現代においても残っていますし、日本は世界から大きな遅れをとったままです。私の母は1970年代に大学の理系学部を卒業後、全く就職先がなく、いわゆるハローワークにも行ったそうです。そこでも大学を出た頭の良い女性に紹介できるような仕事はない、お茶くみができれば良いんだから、と追い返されて大変悲しい思いをしたそうです。母の人生においてこれは相当堪えた出来事のようです。母の時代(高校の理系クラスに女子は3名)でさえ、大学生までは男女平等と言われていたし自分でも信じていたのに、社会に出るときには全く平等ではなかった、と話していました。このエピソードは私たち姉妹に幼少期からよく話していました。この時代から現在まで変化してこれたのか、あまりに進みがゆっくり過ぎるように思います。未だに女性は理系に向かない、女性は浪人しない方が良い、とかよく聞きます。

これから結婚、妊娠、出産というライフイベントを迎える皆様にお伝えしたいことは、結局小さい子どもは母親と過ごすのがふつう、子どもが小さいうちは母親が仕事をセーブするのがふつう、という考えが、女性自身、そのパートナー、上司にもあるのが現実です。どんなにキャリア支援の仕組みができても、このような意識が変わらなければ男女間のキャリアの差は埋まりません。

多様性のない組織に未来はありません。

そんなことを考えながら生活していると、様々な出来事にジェンダー平等について考えさせられます。母親が子どものおむつを替えていても誰も褒めてくれないのに、GCUで夫が双子のおむつを替えていたらナースにお父さんすごいですね、と言われます。ふーん。男性だと褒めてもらえるんだ、と私は思うわけです。私の親族女性達(昭和の子育て経験者)も令和子育て世代の夫たちの家事育児能力には感嘆しています。昔と違うのねぇ。夫の両親、私を6年間も大学に行ってお医者さんしているなんて素晴らしいわぁ、すごいなぁ、と褒めてくれますが、あなたの息子さんもそうですよ、と思います。褒めてあげて下さい。空港や高速道路のサービスエリアには男性女性どちらのトイレにもおむつ交換台がありますが、レストランなどでは女性用トイレにしかおむつ交換台がないこともよくあります。交換台があるだけ感謝すべきですが、女性がおむつ交換するという概念があるからこうなるのでしょう。今や男性のみで子連れ外出することだってたくさんあります。よく行くスキー場で男性用にも交換台をおくか、誰でも使える場所に移動するか考えて下さい、と言ったらすぐに男性用更衣室にも準備してくれました。これは大変ありがたかったです。このときお話しした方のはっとした表情がとても印象的でした。きっと自分が当事者でないと思いつきません。夫婦で双子を連れて歩いていると知らない人に「“おかあさん”大変ね」と私だけ労いの言葉をかけられます。夫はお父さんだって大変だ!と心の中で叫びます。なぜあえて“おかあさん”とつけてしまったのでしょう。日本語ではその“おかあさん”省略しても伝わります。双子が1歳になる前は私が双子ベビーカーを押しているとスーパーで3人くらいには「かわいい」「たいへんね」という言葉をかけられましたが、夫が一人で双子ベビーカーを押していても全く話しかけられない、どんなに混雑していてもみんながよけてくれるだけ。そんな男を見たことないから妻に先立たれたかわいそうな父親に見えてるんじゃない、と言っていました。1歳前に私が出張に行ったら、保育園(勤務先の保育園なので女性医師多いですけど)の先生に驚かれました。お父さんが出張しても誰も驚きません。母親だって出張します。また、近所のケーキ屋さんで夫が私の誕生日ケーキを注文。店員さん(とても感じの良い方です)「奥さんのお誕生日ですか?優しいですね」と褒められたそうです。私は同じ店員さんに夫のためにケーキを注文しても全く褒められません。私も優しいと思いますけどね。身近な話題でなんだか笑えてきますが、多様性、ジェンダー平等といってもこれが現代日本の一般的な意識かなと思います。少なくとも私たちの組織が多様性のある平等な組織になるために、私ができることをしたいと思っております。

—kokomade—

コメント